Упражнения для формирования эмоционального интеллекта

В данной статье будут рассмотрены упражнения, направленные на формирование саморегуляции, мотивации и социальных навыков.

Сложно понять и увидеть эмоции других, если не понимаешь, что происходит с тобой.

Знакомим ребенка с эмоциональными состояниями используя тело, т.е учим ребенка наблюдать за собой.

1. Рассматриваем фотографию человека в момент злости (радости, обиды, разочарования, счастья, нейтрального состояния). Обращаем внимание, что кулаки сжаты, тело напряжено. Плечи приподняты, человек наклонен вперед.

Изображаем злого человека. Затем стараемся вспомнить, что у нас вызывает чувство злости. Или создаем предметную ситуацию, когда ребенок начинает злится. В этот момент обращаем внимание ребенка как напряглось его тело, как изменился голос.

Полезно снять видео или записать на диктофон «злой голос». Затем посмотреть\послушать. Так ребенок учится чувствовать себя и замечать тоже самое в других.

Саморегуляция.

С интересным явлением мы сталкиваемся в момент работы с «лобными» детьми, а именно с желанием в какой-то момент что то кинуть. В одну секунду ребенок начинает швырять все что попадается под руку. Мне нравился ученик, который молча вставал и все выбрасывал в окно. Причина-переутомление ребенка. Запреты-бесполезны, он должен сбросить напряжение. Учить «сдерживаться» непонятно и вредно для психики.

1. До появления аффективного поведения готовим «листок гнева». Все зависит от возраста. Если ребенку 3 года, он не способен понять объяснения по поводу «нарастающего напряжения», просто делаем изображения «злого» предмета и «прогоняем» его. Мы с учениками рисуем тучу с грозой. Гром грохочет, туча мнется, рвется и выбрасывается прочь. Гроза закончилась. Главное покричать и энергично мять, и рвать бумагу в этот момент. Теперь у нас солнышко, тепло и хорошо, мышцы расслаблены, и герой дальше продолжает изучать картинки, составлять предложения и тд (в зависимости от контекста занятия).

Учим ребенка: хочешь что-то сломать, то ломай что сломать можно, что не причинит вреда другим.

Цель: снятие напряжение, контроль поведения, развитие самоконтроля

2. Определение очередности действий. Предлагаем ребенку составить последовательность выполнения упражнений. Потребуется визуальное расписание. Ребенок (как правило) выбирает легкие для себя игры. Спрашиваем, в какой момент мы будем делать оставшиеся карточки? Распределяем с ребенком нелюбимые упражнения. Комментируем «сначала поиграем, потом чуть артикуляционная гимнастика, потом опять игра. Мне нравится, это ты здорово придумал».

Цель: развитие планирования, формирование учебного поведения

3. Песочные часы. Выбираем самое короткое время. Распределяем игрушки по столу. Называем игрушку, переворачиваем часы. Задача схватить игрушку, когда закончится время.

Цель: преодоление импульсивности

4. «Кто последний?» Максимально простая игра. Выигрывает тот, кто последний дойдет до финиша. Конечно, ребенок должен всегда выигрывать. Темп задаете вы. Со временем, ребенок привыкает к адекватной скорости движения.

Цель: умение следить за своим оппонентом, развитие взаимодействия, контроль за своими движениями.

Развитие мотивации.

К сожалению, единого решения проблемы мотивации нет. Причины снижения мотивации различны. Механизмы мотивации до конца не изучены. Рассмотрим наиболее популярные в практике упражнения направленные на повышение активности ребенка во время занятия.

1. Поощрения. Заводим «дневник достижений». В конце каждого занятия ученик получает наклейку. Собираешь 10 наклеек, получаешь небольшой подарок.

Варианты различны: в конце занятия ребенок получает наклейку\конфетку, подарок-сюрприз за получившийся звук и тд

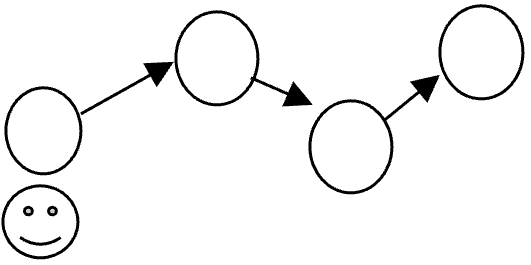

2. Карта занятий. Создается карта-бродилка рассчитанная на определенное количество занятий. На пример 30 занятий. 10 занятий постановка звука, 10 занятий автоматизация, 10 занятий дифференциация. Каждое занятие ребенок приклеивает наклейку и следит, за этапом выполнения. (карта получается как лабиринт для игры-бродилки с фишками и кубиком). Усложнять карты вы можете сам или купить готовые издания.

Развитие социального взаимодействия.

На этапе формирования коммуникативной стороны речи. При коррекции нарушения коммуникации. На этапе формирования диалоговой речи. Необходимо подключать упражнения, направленные на изучение невербальной коммуникации, а также разбор социальных ситуаций.

1. Играем в пантомиму. Раскладываем на столе серию сюжетных картин. «Гроза», «Дети играют на площадке», «Дети ругаются из-за игрушки», «Игрушки разбросаны по комнате», «Солнечная погода», «разбитая посуда», «перечеркнутая тарелка с конфетами» и тд. По очереди с ребенком изображаем свою реакцию на то или иное событие. Задача-отгодать какую картинку выбрал ведущий.

Цель: уметь понимать эмоциональные реакции

2. Сюжетные игры. Выбираем игрушку. Она будет героем социальных историй. Разыгрываем все ситуации, в которых может оказаться ребенок.

Цель: формировать речевые штампы первичных диалогов, изучать темы для начала и продолжения беседы. Учиться понимать собеседника и понимать контекст диалога.

Данное упражнение используется психологами, но меняется направление работы. Психолог отрабатывает эмоциональные реакции и эмоциональные ситуации. Цель логопеда не формировать эмоцию на событие, а формировать диалог и умение видеть эмоцию.